Ein Projekt zur Identifikation von geschlechtsspezifischen Faktoren bei Internetsucht

In den vergangenen 20 Jahren wurden immer mehr Forschungsarbeiten zum Thema Internetsucht veröffentlicht. Die daraus abgeleiteten Ergebnisse haben maßgeblich dazu beigetragen, dass heute kaum noch ein Zweifel daran besteht, dass Internetsucht (auch als Internetbezogene Störungen bezeichnet), ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem darstellt und Programme zur Prävention, Frühintervention und Behandlung weiter ausgebaut und breit implementiert werden sollten.

In den vergangenen 20 Jahren wurden immer mehr Forschungsarbeiten zum Thema Internetsucht veröffentlicht. Die daraus abgeleiteten Ergebnisse haben maßgeblich dazu beigetragen, dass heute kaum noch ein Zweifel daran besteht, dass Internetsucht (auch als Internetbezogene Störungen bezeichnet), ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem darstellt und Programme zur Prävention, Frühintervention und Behandlung weiter ausgebaut und breit implementiert werden sollten.

Unter Internetbezogenen Störungen wird eine oftmals zeitlich exzessive und sich größtenteils der bewussten Kontrolle des Betroffenen entziehende Nutzung unterschiedlicher Internet-Inhalte verstanden. Diese Nutzung wird auch gegen Widerstände und trotz des Wissens, dass der Konsum zu nachhaltigen negativen Konsequenzen in verschiedensten Lebensbereichen führt, vom Betroffenen fortgesetzt. Sie geht darüber hinaus mit Phänomenen wie Toleranzentwicklung und entzugsnahen Symptomen einher.

In kaum einem anderen Bereich ist die Datenlage so zufriedenstellend wie in Bezug auf epidemiologische Studien, welche die Auftretenshäufigkeit Internetbezogener Störungen (Prävalenz) sowie Zusammenhänge mit bestimmten soziodemographischen Merkmalen abbilden. Aus diesen Studien ist bekannt, dass sich die Prävalenz Internetbezogener Störungen in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, auf etwa ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung und zwei bis vier Prozent der Jugendlichen beziffern lässt. Aus den Daten geht ebenso hervor, dass keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu finden sind, was die Verbreitung von Internetbezogenen Störungen betrifft. Anders als noch in den epidemiologischen Studien der frühen 2000er Jahre sind Frauen laut aktueller Datenlage also ebenso häufig von diesem Störungsbild betroffen wie Männer. Genau dieser Befund ist es, der derzeit wichtige Fragen im Bereich der Versorgung aufwirft. Anders als in der Allgemeinbevölkerung zeigt sich nämlich innerhalb der Einrichtungen, die Angebote zur Beratung oder Behandlung von internetsüchtigen Patienten vorhalten, dass unter den Klienten und Patienten überwiegend Männer vorstellig werden. Einrichtungsübergreifend beläuft sich der Anteil von Frauen mit Internetbezogenen Störungen im klinischen Versorgungsbereich auf lediglich fünf bis zehn Prozent, ohne einen nennenswerten Trend nach oben. Somit stellt sich die Frage, wo die betroffenen Frauen und Mädchen sind und welche Hinderungsgründe dafür verantwortlich zeichnen, dass sie so selten den Weg in das spezifische Versorgungssystem finden.

An dieser Stelle setzt das Projekt IBS femme an, welches Ende 2017 vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben wurde und noch bis Mitte 2019 läuft. IBS femme hat den Anspruch, Erklärungsansätze für die oben genannte Diskrepanz empirisch zu prüfen. Die Ambulanz für Spielsucht der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz führt das Projekt federführend aus. Als direkte Kooperationspartner konnten der Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe (buss), das Center for Behavioral Addiction Research (CeBAR) der Universität Duisburg/Essen, der Fachverband Medienabhängigkeit e.V., die Median-Kliniken Daun sowie die MediClin Bad Wildungen gewonnen werden.

Hintergründe zum Projekt IBS femme

Im Vorfeld wurden mögliche Gründe dafür formuliert, dass Frauen mit Internetbezogenen Störungen im Versorgungsbereich unterrepräsentiert sind.

1) Zum einen wurde vermutet, dass weibliche Betroffene unter weiteren komorbiden psychischen Störungen (z. B. affektive Störungen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen) leiden bzw. diese Störungen die Internetsucht überlagern und sich die betroffenen Frauen von daher zuallererst an andere Versorgungsstellen wenden, wie etwa an das psychiatrische Versorgungssystem, niedergelassene Psychotherapeuten oder andere Einrichtungen der Psychosomatik. Da sich hier die Behandlung der anderen psychischen Störungen im Fokus befindet, steht zu vermuten, dass die Internetbezogene Störung unentdeckt bleibt.

2) Ein zweiter Erklärungsansatz bezieht sich auf Unterschiede in der erlebten Beeinträchtigung durch Internetbezogene Störungen. Hier wird argumentiert, dass Frauen andere Formen Internetbezogener Störungen aufweisen als Männer. Dazu zählt vor allem die suchtartige Nutzung von Social Media, wohingegen sich der suchtartige Konsum von Männern eher auf Online-Computerspiele und Pornographie bezieht. Somit ließe sich das spezielle Suchtverhalten von Frauen gegebenenfalls besser in den Alltag integrieren, sie erlebten dadurch eine geringere psychosoziale Funktionsbeeinträchtigung und Bezugspersonen würden nicht auf die Problematik aufmerksam werden. Dies würde dazu führen, dass Angehörige die betroffenen Frauen auch seltener dazu ermunterten, das Nutzungsverhalten kritisch zu hinterfragen oder deswegen eine Beratung oder Behandlung in Anspruch zu nehmen.

3) Schließlich wurde als weitere Erklärung ein so genanntes Methodenartefakt ins Spiel gebracht. Die Vermutung lautet hier, dass entweder in epidemiologischen Studien die Prävalenz Internetbezogener Störungen bei Frauen überschätzt wird, Internetbezogene Störungen bei Frauen keinen Krankheitswert haben oder die Symptome bei Frauen stärker fluktuieren, Frauen also eine höhere Chance haben, dass sich das Suchtverhalten lediglich in einem sehr begrenzten Zeitraum manifestiert, um dann ohne externe Hilfe wieder zu remittieren.

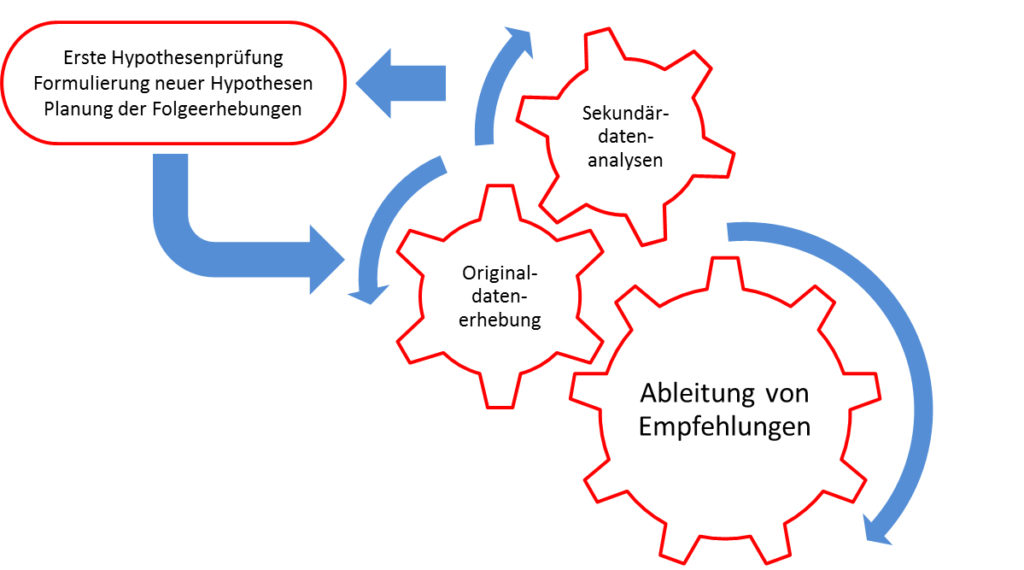

Die Prüfung dieser doch sehr unterschiedlich ausfallenden Erklärungsansätze stellt eine methodische Herausforderung dar und lässt sich nicht in einem Durchgang bewerkstelligen. Dementsprechend sieht die Projektumsetzung einen Mehrebenenansatz unter Verwendung eines so genannten fluiden Forschungsdesigns vor, das im Folgenden näher beschrieben wird (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Methodischer Aufbau des Projekts IBS femme

Inhalte des Projekts IBS femme

Die vorgenannten zu untersuchenden Fragestellungen sind größtenteils explorativer Natur. Deshalb ist der eigentlichen Projektumsetzung eine Sekundärdatenanalyse vorgeschaltet. In Sekundärdatenanalysen werden bereits vorliegende Datensätze, die ursprünglich im Rahmen anderer Fragestellungen erhoben wurden, unter neuem Blickwinkel ausgewertet. Die Sekundärdatenanalysen haben im Projekt IBS femme den Vorteil, dass ohne den Aufwand einer gänzlich neuen Datenerhebung eine erste Orientierung über die Plausibilität der oben genannten Erklärungsansätze gewonnen werden kann. Weiter versprechen sich die Forscher von diesen Analysen eine erste Konkretisierung der Hypothesen sowie eine mögliche Identifikation neuer Arbeitshypothesen.

Für das Projekt IBS femme stehen der Ambulanz für Spielsucht verschiedene Datensätze zur Verfügung, die eine Gesamtzahl von circa 25.000 Befragten umfassen. Von zentraler Bedeutung sind Datensätze, die repräsentative Stichproben von erstens erwachsenen und zweitens jugendlichen Personen beinhalten, sowie klinische Datensätzen von Personen, die sich im Suchthilfesystem wegen des Verdachts auf Internetbezogene Störungen vorgestellt haben. Diese Datensätze beinhalten einerseits bereits aufbereitete Daten, andererseits auch eher unstrukturiertes Material wie etwa Befundberichte und Arztbriefe über Patientinnen und Patienten, die Informationen enthalten, die über eine reine Erhebung mittels Fragebogen hinausgehen und somit umso wertvoller sind.

Ausgehend von den vorgeschalteten Sekundärdatenanalysen und den hier gewonnenen Erkenntnissen schließt sich die Erhebung von neuen Daten (Originaldaten) an. Die Erhebung von Originaldaten sieht die Durchführung von qualitativen Tiefeninterviews sowie eine experimentalpsychologische Testung von weiblichen Social-Media-Nutzern aus der Allgemeinbevölkerung vor. In diesem Schritt soll geprüft werden, ob unter intensiven Nutzerinnen von Social-Media-Angeboten von einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Internetsucht auszugehen ist und ob sich ein etwaiges Suchtverhalten in ähnlicher Art und Weise niederschlägt wie bei anderen Formen internetsüchtigen Verhaltens, zum Beispiel der Computerspielsucht.

Des Weiteren, und dies ist der größere Projektanteil, sollen Daten von Patientinnen und Patienten aus unterschiedlichsten Bereichen des Versorgungssystems erhoben werden. Hierzu werden Kooperationen mit Einrichtungen, die dem Suchthilfesystem angehören, ebenso wie mit Einrichtungen außerhalb des Suchthilfesystems geschlossen. In einem vorab definierten Zeitraum werden Daten von den dort behandelten Patientinnen und Patienten erhoben. Die Absicht dahinter ist, zum einen individuelle Zugangswege von Patientinnen und Patienten mit einer internetbezogenen Störung in das Suchthilfesystem nachzuzeichnen, und zum anderen individuelle Auslöser für die Entscheidung, sich in Behandlung zu begeben, zu identifizieren. Speziell in Einrichtungen außerhalb der Suchthilfe soll mittels geeigneter Fragebogenverfahren zudem die ‚verdeckte Prävalenz‘ Internetbezogener Störungen ermittelt werden. Hier wird speziell unter weiblichen Patienten, die wegen anderer Störungen in Behandlung sind, auf eine zusätzlich vorliegende internetbezogene Störung getestet.

Aufruf zur Beteiligung

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, sind die Forscher auf die Mitarbeit möglichst vieler unterschiedlicher Einrichtungen aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung angewiesen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar zu beantworten, ob sich Fälle bislang nicht diagnostizierter Internetbezogener Störungen in bestimmten Bereichen des Gesundheitsversorgungssystems häufen. Ausgehend von den bislang durchgeführten Analysen deutet sich jedoch zumindest an, dass gerade unter Patientinnen, die sich bei niedergelassenen Psychotherapeut/innen in Behandlung befinden, von einer diesbezüglichen Dunkelziffer auszugehen ist.

Um das Projekt erfolgreich durchzuführen, möchten die Wissenschaftler gerne Fachleute aus allen Ecken und Enden der Gesundheitsversorgung herzlich einladen, sich am Projekt zu beteiligen. Dies kann beispielsweise darüber erfolgen, dass sich Behandlerinnen und Behandler als Interviewpartner zur Verfügung stellen oder dass in Einrichtungen bei den behandelten Patientinnen und Patienten mittels Fragebögen Daten gesammelt werden können.

Wichtig ist der Forschergruppe, nochmals darauf hinzuweisen, dass Einrichtungen aller Art willkommen sind. Das gilt also sowohl für Kliniken, Ambulanzen und Praxen als auch für Einrichtungen mit den unterschiedlichsten Behandlungs- und Beratungsschwerpunkten.

Falls Ihr Interesse geweckt ist und Sie sich eine Beteiligung vorstellen können oder noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Dr. Kai Müller unter der Mail-Adresse:

kai.mueller@unimedizin-mainz.de

Text: Dr. Kai W. Müller, Ambulanz für Spielsucht, Mainz